생성형 인공지능(Generative AI)은 경제의 혁신적 전환을 이끌어 낼 것인가? 막대한 기업의 투자가 진행되지만 뚜렷한 성과는 아직 보이지 않자 일각에서는 회의론이 제기된다. 2027년까지 약 5년 동안 1조 달러가 넘는 기업의 투자가 진행될 것으로 보이지만, 아직 멋진 애플리케이션이 등장하지는 않았다.

이미 챗지피티(ChatGPT)가 출시된 지 2년 가까이 되어 간다. 앞으로 빠르면 1년, 길어도 2~3년 내에는 생성형 AI라는 최신 기술 혁신이 어떤 효과를 가져왔는지 검증이 끝나야 할 것으로 보인다. 아래에서는 생성형 AI가 경제 전반에 가져올 긍정적인 변화를 어떤 렌즈를 통해 볼 것인지에 대해 살펴보고자 한다.

과장된 기대 국면을 벗어나고 있는 생성형 AI 기술

IT 시장 조사업체 가트너(Gartner)의 2024 하이프 사이클(Hype Cycle) 분석에 의하면, AI 부문에서 생성성 AI에 대한 기대는 이미 2023년에 정점(peak)를 지나서 환멸 단계(disillusionment)로 내려가기 직전 상태다.

가트너는 기술의 추세와 혁신에 대한 기대와 현실 사이의 간극을 하이프 사이클 곡선을 통해 시각적으로 나타내, 기술 혁신의 성숙과 보급 그리고 보편화의 단계를 설명한다. 생성형 AI는 약 2~5년 내에 주류로 수용되는 기술로 분류된다.

가트너의 하이프 사이클 곡선은 상당히 직관적으로 기술 혁신의 흐름을 예상해보게 하지만, 과장된 기대라른지 환멸 단계 그리고 확산 및 보급 및 생산성 정점 단계 등 모호하기 그지없는 표현들로 이루어져있다. 최종적으로 어떤 기술이든 경제의 생산성 향상률을 높이는 것이 중요하다.

급격히 향상되는 미국 노동생산성

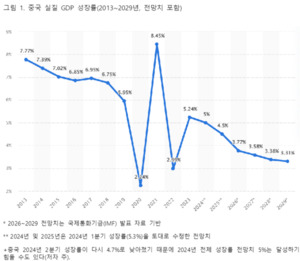

미국 경제 성장률은 올해와 내년까지 다소 낮아질 것으로 보이지만, 경제 전반의 분위기는 그리 어둡지 않다. 최근 지표 상으로는 실업률이 4% 초반까지 상승하고 제조업 경기가 계속 위축 양상을 보이지만, 여전히 노동시장은 강력하고 소비지출 흐름도 양호하다. 특히 작년부터 미국 경제의 생산성이 급격히 향상되고 있어 낙관주의에 힘을 싣는다.

올해 2월 미국 경제조사기관 콘퍼런스보드(The Conference Board)는 “더 이상 미국 경제의 경기침체를 예상하지 않는다”고 밝혔다. 앞서 2022년 7월에 경기선행지수(LEI)가 경기침체를 예고한다고 판단한 후, 거의 2년 만에 입장을 선회한 것이다.

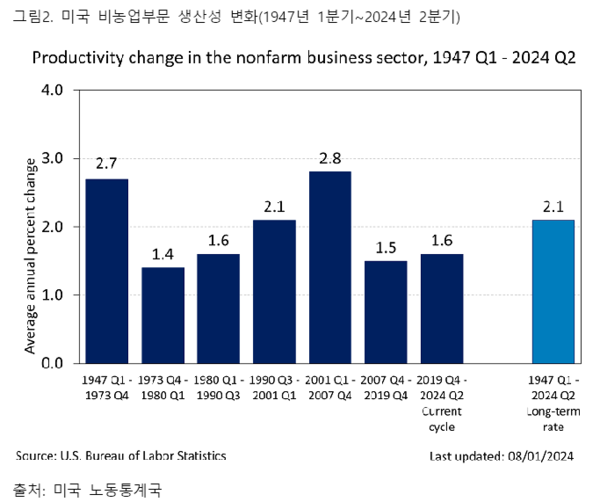

특히 지난해 미국 경제의 ‘생산성’(productivity)이 대폭 증가한 것이 기대감을 더하는 요소인다. 미국 노동부가 최근 발표한 2024년 2분기 비농업부문 노동생산성은 전분기 대비 연율로 2.3% 향상률을 기록했다. 1분기에 0.4%로 주춤했던 것이 다시 빠르게 개선된 모습이다. 전년 동분기 대비로 보면 생산성은 2.7% 향상률을 기록했다. 이미 미국 경제는 지난 2023년 연간 노동생산성이 2.7%나 향상되면서 거의 20년간 생산성 둔화 양상에서 벗어나며 기대감을 모은 바 있다.

인터넷 혁명 혹은 정보화기술(IT) 발전에 따라 생산성이 10년 동안 2.9%나 상승했던 1994~2004년 기간 이후 그 이후 2022년까지 생산성 향상률이 1.5%로 낮아졌다. 그런데 코로나19 팬데믹 기간 이후 경제 활동이 재개하면서, 일하는 방식의 전환과 생성형 AI와 같은 기술적 발전 속에 창업 물결이 더해지면서 경제의 역동성이 강화된 것으로 보인다.

노동생산성이란 매우 단순한 개념이다. 이는 시간당 생산량으로, 한 나라의 실질 생산량(real GDP)을 전체 노동자가 근무한 시간으로 나누어 계산한다. 당연히 여기에는 기술의 변화, 자본 투자, 생산량의 수준, 생산능력 활용 수준, 에너지, 재료, 생산 조직, 경영 스킬, 노동력의 특징과 노력 등 다양한 요소들이 작용하지만, 생산성 향상에 기여한 정도를 구체적으로 구분하기는 힘들다.

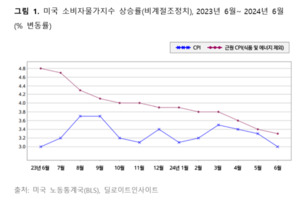

생산성 향상은 미국 경제를 침체 위기에서 구하는 것은 물론, 빠르게 증가하는 노동비용(임금)의 충격을 흡수하여 인플레이션 압력을 줄여주는 역할을 한다. 중앙은행이 인플레이션을 억제하면서도 경제를 침체에 빠지지 않도록 성공하는데 일등공신인 셈이다. 기업의 비용절감 조치, 노동시간의 감소로 인해 생산성이 향상되기도 하지만, 이번 경기 주기에서는 기술 및 도구의 활용이 작용할 가능성이 주목을 받는다.

특히 범용기술(general purpose technology, GPT)이 된 인공지능(AI)이 세계 경제를 구할 것인가라는 질문이 바로 기술 자체보다는 생산성을 얼마나 증대할 것인가에 달려있다.

생산성 패러독스 vs J-곡선

경제학적으로 보자면 AI의 미래 생산성 증대에 대한 기여 수준은 미지수다. 당장 생성형 AI에 대한 기대는 크지만, 과거 경험에 비추어 보면 앞으로 10년간 생산성 증대 효과를 보지 못할 수도 있다. 과연 과거에 역사적으로 입증된 신기술만큼 파급효과가 클 것인가를 놓고도 논쟁이 이어지고 있다.

일례로 앞서 컴퓨터와 인터넷 통신망과 같은 정보통신기술(ICT)이 급격하게 발달했음에도 불구하고 미국 생산성이 감소한 ‘생산성 패러독스’(productivity paradox)를 주목해야 한다.

1970년대부터 1980년대 사이에 미국의 컴퓨팅 능력은 백 배 넘게 증가했지만, 생산성 향상률은 앞서 1960년대 3% 수준에서 1980년대에 1% 수준까지 되레 둔화되었다. 1987년 저명한 경제학자 로버트 솔로(Robert Solow)는 “컴퓨터 시대는 도처에서 확인되고 있지만, 생산성 통계에서는 그렇지 않다”(Computers are everywhere but in the productivity statistics)라면서, 이른바 ‘솔로 컴퓨터 패러독스’(Solow computer paradox)를 제기했다.

최근 신기술 파급효과에 대한 논쟁은 노스웨스턴대학교 로버트 고든(Robert Gordon) 교수가 제기한 회의론과 최근 스탠포드대학교의 에릭 브린욜프슨(Erik Brynjolfsson) 교수의 긍정론이 대결하고 있다. 다론 아제모을루(대런 애쓰모글루, Daron Acemoglu) MIT대 교수도 AI 생산성 논쟁에서 중요한 전문가로 손꼽힌다.

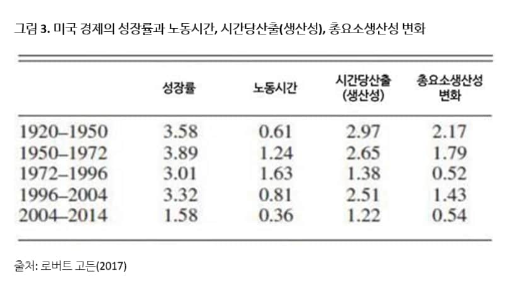

먼저 고든 교수는 1870년부터 1970년까지 100년 동안 증기기관과 철도, 전기, 내연기관, 통신 등과 같은 혁신적 신기술 도입(제1차 산업혁명과 제2차 산업혁명)으로 생산성이 인류 역사상 가장 빠르게 향상된 황금기(golden age)로 보고, 다시는 재연되기 힘들다고 주장했다. 그는 컴퓨터와 인터넷 등 정보통신기술(ICT)이 혁신적 신기술(제3차 산업혁명)이지만 경제 전체에서 이것이 차지하는 비중이 상대적으로 작다는 점도 언급했다.

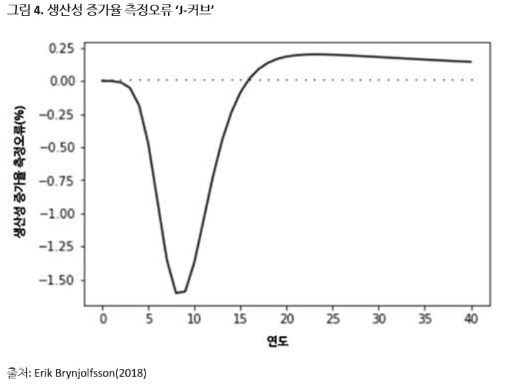

이에 비해 브린욜프슨 교수는 혁신적 기술 도입에도 불구하고 생산성이 둔화되는 것을 AI와 같은 새로운 범용기술이 도입되는 초기단계에서 무형자본 투자의 필요에 의해 나타나는 일반적인 현상이라고 해석했다. 이것을 ‘생산성 J-곡선’(Productivity J-Curve)이라고 부른다.

그의 주장에 따르면, AI와 같은 범용기술 도입을 위해서는 매우 큰 보완투자, 즉 새로운 프로세서, 상품, 사업모델 그리고 인적자본 등이 동시에 발명되어야 한다. 이러한 보완투자는 종종 무형자본인 경우가 많기 때문에 기업의 자산 가치를 높임에도 불구하고 국민계정에서는 제대로 측정되지 않는다. J-커브는 초기에 저평가된 생산성이 나중에는 과대평가되는 특징을 모형화한 것이다. 이것으로 혁신적 기술 도입 초기의 생산성 둔화와 시간이 한참 지난 후에 생산성이 빠르게 높아지는 현상을 설명할 수 있다는 것이다.

생성형 AI가 등장하면서 논의의 지형이 빠르게 변하고 있다. 이미 AI도 범용기술의 기준에 맞지만, 생성형 AI는 AI의 광범위한 적용을 가능하게 만든다는 점 때문이다. 브린욜프슨 교수와 같은 경제학자들은 무인자동차, 콜센터, 에너지 절감 기술 등에 AI가 빠르게 적용되고 있는 점을 들어 생산성을 빠르게 증가시킬 것이라고 봤다.

브린욜프슨 교수는 생성형 AI와 같은 범용기술은 시간이 지남에 따라 빠르게 개선되는 특징이 있어 초기에는 비용대비 결과가 낮게 산정되고 있지만, 생산성 향상을 위한 보완적 혁신이 구현된다면 ‘생산성 J-커브’를 실현할 수 있다고 주장했다.

이를 위해 직접 보조금과 세금 공제를 통해 연구개발(R&D)에 대한 투자를 늘리고, 교육시스템을 강화하고 고숙련 노동자의 이민을 확대하여 인적자본을 강화하며, 기업가정신과 비즈니스 혁신에 방해가 되는 법적, 규제적 병목현상을 제거할 것을 조언했다.

생성형 AI의 쟁점: 생산성, 소득불평등, 산업집중화

생성형AI의 물결은 거침없이 압도적으로 올해 기업 투자의 최대 화두로 등장했으며, 또한 최대 위험요인으로도 거론된다. AI의 기술적 가능성은 매우 불확실하고 빠르게 변하기 때문에, 기업과 사회는 유연하게 이에 발맞추어 제도와 프로세스를 혁신해 나가야 한다.

딜로이트 인공지능연구소(Deloitte AI Institute)는 올해 다보스포럼에서 공개한 ‘생성형 AI 기업 서베이’ 보고서를 통해 “글로벌 기업 75%는 3년 내에 조직을 대전환할 것”이라고 예측했다.

국제통화기금(IMF)과 같은 국제 기구들도 생성형 AI가 가져올 수 있는 불균형과 이것이 초래할 거시경제적 충격을 완화하기 위한 ‘AI 경제학’ 쟁점 연구에 투자하는 것이 중요하다는 목소리를 내고 있다.

가장 중요한 요소는 결국 ‘생산성 향상’이다. 노벨경제학상 수상자인 폴 크루그먼(Paul Krugman) 교수는 “생산성은 전부는 아니지만, 장기적으로 보면 거의 전부다”라고 말했다. 생활수준을 개선하는 국가의 능력은 전적으로 노동자 1인당 생산량을 높이는 능력에 달렸다는 것이다. 지난 50년 동안 낮은 생산성에 갇혀 있던 주요국 경제는 예산적자, 빈곤, 의료, 환경 등의 중차대한 해결과제를 보다 쉽게 관리할 수 있게 된다.

그동안 AI의 경제학은 노동자의 일을 돕는 것이 아니라 노동을 절약하는 좁은 범위(자동화 등)에 머물렀고, 3D프린터와 자율주행차나 가상현실 등과 같은 특화된 영역에 대한 기대에 집중되었다. 하지만 이제는 AI가 노동자가 수행하는 대부분의 작업에 폭넓게 적용되어 생산성을 대폭 향상하는 쪽으로 관심을 돌릴 필요가 있다.

노동을 절약한다는 것이 직원의 해고가 아니라 남는 시간에 보다 창의적인 활동에 투여하도록 해야 한다는 것이다. 노동시장에 대한 파괴적 변화에 대한 두려움이 AI 발전을 가로막을 수 있으며, 실제로 AI 도입에도 불구하고 R&D에 대한 투자는 장기 정체하고 있다.

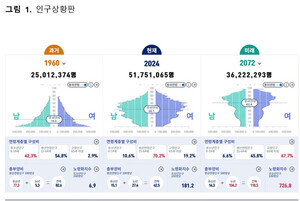

그 다음 중요한 대목은 40년간 이어지고 있는 소득 불평등을 해소하는 쪽으로 AI 경제학이 기여해야 한다는 것이다. 최근 미국 시나리오 작가들의 파업은 중요한 시사점을 준다. 아제모을루 교수는 과거 기술이 자동화를 통해 일자리를 줄이고 그 결과 소득불평등을 키운다는 것을 실증적으로 입증하기도 했다.

아제모을루 교수는 또한 골드만삭스와 맥킨지 등이 제시한 생성형 AI의 급격한 생산성 향상 및 경제 성장 효과 기대치가 과장되어 있다면서, 이로 인해 앞으로 10년간 생산성이 약 0.5% 향상되는 데 그칠 것이라고 주장했다. 그는 최신 AI의 기술적 가능성이 크기는 하지만, 제조, 수송, 광업 등과 같은 인간의 다양한 생산 활동에 갑자기 혁신적인 변화를 이끌어 내기는 쉽지 않을 것이라고 본다.

마지막으로 산업집중화 문제를 풀어야 한다. AI는 현재 주로 대형 테크업체가 투자 및 개발하는 식으로 산업 집중도가 높아지고 주로 대기업만이 핵심 사업에 도입하여 다른 기업에 대한 경쟁 우위를 강화하려고 한다.

하지만 오픈소스 AI모델이 확산되는 미래에는 영리를 추구하는 기업뿐아니라 비영리단체와 학계, 개인이 참여하는 활기찬 오픈소스 AI 생태계가 구성되고, 이를 통해 중소기업도 최고의 생산 기술에 접근하는 것이 가능해질 것이다.